Appearance

杭州建设项目规划审批业务相关技术规范解读

一、相关规范要求

规划

杭州市城市规划管理技术规定(试行)

面积

DB33/T 1152-2018 浙江省建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程

浙自然资发【2019】34号 关于印发《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术补充规定》的通知

浙建房发【2024】29号 关于调整《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》部分技术规定的通知 (按国标调整)

浙自然资函【2024】15号 关于印发《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程(试行)》的通知

浙自然资函【2025】3号 关于调整《浙江省工程建设项目“多测合一”测量技术规程(试行)》部分指标的通知 (阳台比例上升)

杭规划资源发【2024】49号 杭州市规划和自然资源局印发关于优化建设项目容积率及相关指标计算规则的通知

二、杭州市城市规划管理技术规定(试行)

第一章 总则

INFO

第三条 详细规划编制、城市设计、建筑设计涉及建筑高度、建筑间距、建筑退让、设计标高和日照等建筑管理内容,应符合本规定。 风景区、历史风貌保护区和历史地段、钱江新城核心区、地铁上盖物业、市政基础设施以及城市规划行政主管部门确定的其它特定区域,在规划设计时,可根据实际情况和特殊要求确定地块的建筑密度、容积率、绿地率、建筑退让和建筑间距等指标,必要时报市人民政府批准后执行。

第二章 建设用地的分类和适建范围

GB50137-2011 城市用地分类与规划建设用地标准

NOTE

- 规范已更新。

- 设计应严格对应用地分类,比如R2不能做低层住宅。

(链接:建筑分类)

第三章 建筑容量

NOTE

- 按规划条件。

- 注意规范对容量的要求。

第四章 建筑间距

第⼗条 新建房屋建筑间距,应当综合考虑⽇照、采光、通⻛、消防、防灾、视觉卫⽣、 管线埋设、⼟地合理利⽤等因素合理确定。

第⼀节 低、多层建筑之间的间距

🔔 南北间距问题

NOTE

按照到顶层不上人屋面的女儿墙算建筑高度,然后套公式计算建筑间距,经办人最极端的时候会算到南侧建筑的北侧挑檐到北侧建筑的石材/玻璃外墙。

南北间距从南建筑北侧的挑檐算到北建筑南侧的挑檐(当挑檐透空超过50%时,可忽略),外墙应算到外墙完成面。

(如果建筑挑檐超过600且不镂空,则会计算檐口到檐口间距)

当间距按10m或13m时,要从底层突出的门厅外完成面起算。

北侧首层有有日照有要求的配套功能房间且开窗时(如居家养老服务设施、婴幼儿照护服务设施),间距计算不能减高度。

当北侧底层有无日照要求的功能时,间距也要算到北侧底侧外墙外侧。(配电房除外)

突出不大于1.2米、宽度不大于3米的局部可不计。当只有顶层符合要求时,仍要算到凸出部分最外边。

单独凹进较深的阳台,不认定为阳台。

第十一条 住宅正面间距不应小于13m,但遮挡建筑为低层时最小值可放宽至10m,且应符合下列规定:

1.平行布置且朝向为正南北向时,不应小于南侧建筑高度的1.2倍。

2.平行布置且方位为非正南北向时,住宅正面间距可按表(4-1)《不同方位间距折减系数》换算。

表(4-1) 不同方位间距折减系数

| 方 位 | 0°—15°(含) | 15°—30°(含) | 30°—45°(含) | >45° |

|---|---|---|---|---|

| 间距系数 | 1.0L | 0.9L | 0.8L | 0.9L |

注:1、表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角

2、L为南侧(东、西)侧遮挡建筑高度1.2倍

3.两幢建筑非平行布置,当夹角小于等于30°时,按平行关系控制;当夹角大于30°时,其最窄处间距不应小于遮挡建筑高度的1.0倍。

第十二条 住宅与北侧非住宅建筑的间距,不应小于住宅高度的0.7倍且不应小于13m,有一幢建筑为低层时最小值可放宽至10 m。

🔔 东西间距问题

NOTE

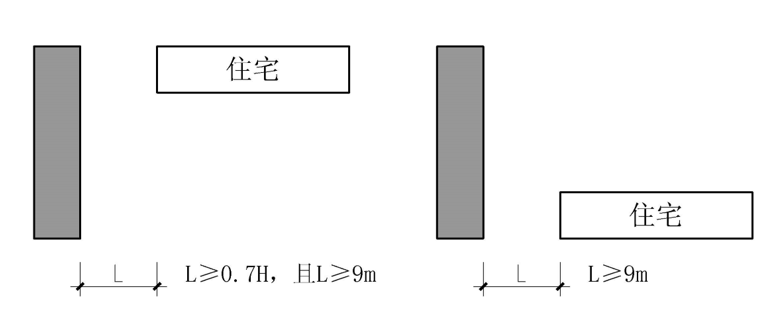

- 住宅两侧有非住宅建筑与住宅垂直布置时,间距不小于9m,且不小于与住宅垂直布置的建筑高度的0.7倍。

- 当山墙间距不大于8米时,两侧阳台、露台也不能相对。(露台按阳台计)

- 滨江规划这边不让做了露台,写成不上人屋面,房间内加防护栏杆,实际的露台二改。

第十三条 住宅两侧的非住宅建筑与住宅垂直布置的,其间距不小于9m,遮挡建筑为低层时最小值可放宽至6 m。若对住宅主朝向产生较大视线干扰时,间距不应小于与住宅垂直布置的建筑高度的0.7倍。

第十四条 新建住宅楼底层作架空层、自行车库、商业等非居住用房的,与南(东、西)侧遮挡建筑间距可扣除其底层非居住用房的高度(最多扣除5m),且不应小于13m,遮挡建筑为低层时最小值可放宽至10m;当新建建筑为遮挡建筑时,间距不得扣除被遮挡现状住宅(不包括同步规划先行建造的住宅)底层非居住建筑的高度。

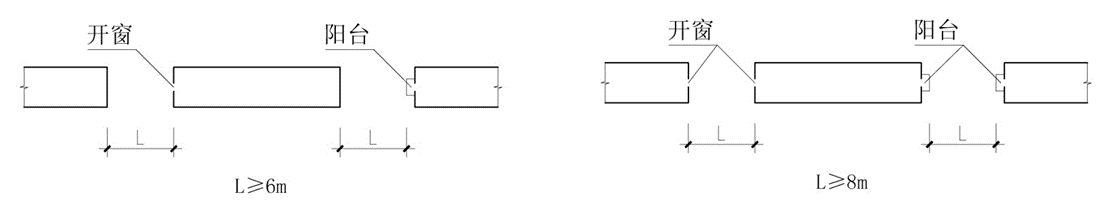

第十五条 住宅山墙之间间距,应符合下列规定:

1.相对建筑山墙仅一侧开窗或设阳台时,外边线距离不宜小于6m。

2.相对建筑均开窗或设阳台时,外边线距离不应小于8m。

第十六条 老年公寓、医院病房、中小学普通教室、幼儿园生活活动用房、疗养院疗养住宿楼等建筑与南侧建筑平行布置的,间距不应小于南侧建筑高度的1.5倍,且不应小于15m;与其正面垂直布置的建筑的间距,不应小于南侧建筑高度的1.2倍, 且不应小于13m;以上最小距离遮挡建筑为低层时最小值可放宽至10m。当方位为非正南北向或与南侧建筑有一定夹角时,应参照住宅建筑的相关规定折减后确定间距。同一地块内自身遮挡的可根据用地情况适当放宽。

老年公寓、医院病房、中小学普通教室、幼儿园生活活动用房、疗养院疗养住宿楼等建筑与山墙两侧其它建筑的间距参照住宅建筑控制。

第十七条 宾馆客房、科研办公等建筑与南侧建筑平行布置的,外墙间距不应小于遮挡建筑高度的0.7倍,且不应小于10m;相互垂直布置的,间距不应小于遮挡建筑高度的0.6倍,且不应小于6m;集体宿舍(非居住用地内)间距应适当扩大。

宾馆客房、科研办公和集体宿舍(非居住用地内)等建筑之间的山墙间距参考住宅建筑山墙间距控制。

地块内的非居住建筑在满足消防、卫生等要求前提下,根据建筑布局情况间距可适当放宽。

第十八条 非居住用地内的集体宿舍,外墙间距参照第十七条规定并适当扩大,山墙间距参照住宅建筑山墙间距要求。

第十九条 经具法定资质的机构鉴定为危房,需翻建、改建的低、多层住宅建筑,可按原有的位置、高度、规模、性质翻建,不执行上述间距规定。

第二节 高层建筑与周边建筑的间距

🔔 南北间距

NOTE

- 在南北向上没有错开的建筑,都要计算间距。宽度按正东西向的最大的宽度。距离按南北建筑的最近点。

第二十条 高层建筑与北侧、东侧、西侧住宅的间距,应满足被遮挡的住宅大寒日有效日照不少于二小时(危旧房改造等经市政府批准的特殊区块除外),并应符合下列规定:

1.高层建筑与其北侧正南北投影范围内住宅的间距,按以下公式计算:

L =(H - 24)×0.3+ S

注:式中L为建筑之间间距(m),最小值29m;H为高层建筑高度(m);S为高层建筑正南北向投影的宽度(m)。

(1)L值大于1.2H时按1.2H控制;当按1.2H计算时形体规则的遮挡建筑可套用多层建筑不同方位日照间距折减系数;

(2)同一地块内建筑同步设计的,建筑间距可折减至0.9L,但不能与本条第(1)款同时适用;

(3)当受遮挡建筑为新建住宅时,L值可扣除其非居住用房的高度,但扣除的最大值为10m。

2.高层建筑与其正北侧投影范围外东西两侧住宅的间距,应符合下列规定:

(1)住宅主朝向面向高层建筑,或住宅主朝向与高层建筑正午投影范围正面相对的,间距不应小于24Q(单位m,下同)。

①Q为高层建筑高度综合影响系数,详见附则一《术语》;

②同一地块两建筑同步设计时,可取消Q值的计算,并适用本章所有条款。

(2)住宅与高层建筑山墙相对,或平行布置前后错开的,间距不应小于13Q。

(3)采取第(1)、(2)款以外的其它布置方式的,间距不应小于18Q。

第二十一条 高层建筑与南侧住宅的间距应符合下列规定:

1.高层建筑与南侧南北向布置的低、多层住宅外墙的间距,不应小于18Q;与南侧东西向布置的低、多层住宅北山墙的间距,不应小于13Q。当高层建筑为居住建筑时还必须满足第一节有关低、多层建筑遮挡居住建筑的规定。

2、非居住高层建筑与南侧高层住宅外墙的间距,不应小于24Q。

第二十二条 老年公寓、医院病房、中小学普通教室、幼儿园生活活动用房、疗养院疗养住宿楼等建筑,按住宅与高层建筑间距标准控制,并进行日照分析,其日照应满足《杭州市建筑工程日照分析技术管理规则》的要求。

第二十三条 高层非居住建筑之间的间距,应符合下列规定:

(1)平行布置的,与地块外建筑外墙间距不应小于20Q,与地块内建筑外墙间距不应小于15m。

(2)相互垂直布置的,应大于等于13Q;南侧建筑外墙朝北时,应大于等于15Q。

(3)高层建筑山墙之间间距不应小于13Q。

第二十四条 高层建筑与其周边相邻地块(备注:地块内也参照执行)的低、多层非居住建筑(第二十二条所列的非居住建筑(备注:有日照要求)除外)的间距,应符合下列规定:

1.外墙之间间距不应小于15m。

2.外墙与山墙之间间距不宜小于13m。

3.山墙之间间距不应小于9m。

4.高层建筑为居住建筑的,其与多层非居住建筑的间距,还必须满足第一节有关多层建筑遮挡居住建筑的有关规定,且外墙之间间距不应小于18 m。

5.低多层建筑为宾馆客房和集体宿舍等建筑的,前四款规定的最小间距,应乘以高层建筑的Q值。

第二十五条 高层建筑裙房,应满足多层建筑与其它建筑的间距要求。

第三节 建筑间距的其它规定

第二十六条 独立设置的高度6m以下的传达室、变配电房、泵房、小库房和车库等建筑,或面向住宅一侧不开窗的商业建筑,与住宅外墙间距在满足消防、卫生、环保要求情况下不应小于6m。(备注:同时满足1:1.2)

第二十七条 学生宿舍与其它建筑的间距及日照标准参照住宅建筑标准控制。

第二十八条 工业、仓储、市政及特殊用地内的建筑之间间距按相关的消防、环保、绿化和安全的有关规范控制。

第五章 建筑高度

第二十九条 城市总体规划、分区规划和历史文化名城保护专项规划确定的特定区域内新建、改建建筑物,建筑的高度必须符合相关规划确定的建筑控制高度或建筑限制高度,尚无规划明确的,应进行景观分析后提出高度控制和保护措施。

机场空域、电台、气象台、无线电微波通道及其他有净空限制地区内的新建、改建建筑物,其高度还必须符合有关规定。

第三十条 沿城市主干道的建筑物高度,应符合城市防灾专项规划的有关建筑控高要求。

第六章 建筑物退让

🔔 退界问题

NOTE

- 多层和低层退界分开画。

- 退绿地时,不能有突出的构筑物。(第四十条)

- 其它情况,离地高度不小于3米的构筑物可在退界1/3内出挑。(第三十二条)

- 建筑后退道路要满足最小距离要求。(表6-1,

INFO

第三十一条 新建建筑退让道路、公路、河道、铁路、电力线、地下管线及地界的距离,应当综合考虑安全、环保、交通、街景、管线布置等要求后确定。

第三十二条 沿城市道路两侧新建、改建、扩建建筑物,后退道路规划红线的距离,应按道路的性质、道路宽度、交叉口视线以及建筑的高度等条件留出必要的后退间距,一般按表(6-1)《新建建筑后退道路红线的最小距离》控制。当城市道路上有部分桥梁时,后退桥梁的距离应适当加大满足市政管线布置要求。

表(6-1) 新建建筑后退道路红线的最小距离

| 道路宽度(m) | 后退道路红线的最小距离 | ||

|---|---|---|---|

| 低层骑楼 | 低、多层 | 高层 | |

| 12—20(含) | 2 | 3-5 | 5Q |

| 20—40(含) | 3 | 5-8 | 8Q |

| >40 | 5 | 8-10 | 10Q |

建筑后退道路红线的计算,以建筑底层最突出的外墙边线为准。允许阳台、台阶、雨棚、飘窗等突出部分在后退距离的1/3内安排,但突出部分后退道路不应小于2米。当建筑上部外挑(凸)形成大体量时,应以外挑外缘计算后退距离。

第三十三条 沿城市高架道路两侧的新建、改建、扩建建筑物,其与高架道路边缘的距离除符合表(6-1)外,尚宜按表(6—2)《 建筑物离高架和匝道的距离》进行控制并应符合环保、卫生要求:

表(6—2) 新建建筑物离高架和匝道的距离

| 类别 | 建筑物离现状高架和匝道的距离(m) | |||

|---|---|---|---|---|

| 居住、学校和医院类建筑 | 其它建筑 | |||

| 低、多层 | 高层 | 低、多层 | 高层 | |

| 高架 | 30 | 40 | 15 | 20 |

| 匝道 | 20 | 20 | 10 | 15 |

城市新建高架和匝道与建筑物相邻时,应设置必要的防噪、安全等措施,并应符合环保、消防、卫生等要求。

第三十四条 新建、改建有大量人流、车流集中的大型商场、影剧院、游乐场、体育场、展览馆等大型公共建筑,其后退道路红线距离以根据建筑性质、功能、主要出入口位置等特殊要求具体确定的规划设计条件为准。建筑主要出入口方向后退道路规划红线的距离不应小于10m,并应妥善安排好出入口位置和停车场地,不得影响城市交通。

在市中心城区内的建筑,执行第三十三条和第三十四条规定有困难的,由城市规划管理部门根据实际情况编制城市设计后核定,或组织论证后确定后退距离。

第三十五条 围墙中心线后退道路红线不少于0.5 m。后退相邻建设用地的边界,视相邻地块权属等情况确定,界外为已征用地的,围墙中心线应与用地线吻合;界外为未征用地的,围墙基础与围墙外边线均不得逾越地界。

大门及单层门卫设施,后退30m及以上宽度道路红线距离不应少于3m,后退30m以下宽度道路红线距离不宜少于2m。

第三十六条 沿铁路正线布置建筑的,应执行有关专业的规范规定。除铁路设施外,建筑距最外侧铁轨中心线不得小于30米。

第三十七条 建筑物沿城市高压架空线布置的,其后退电力线地面投影边线的距离在满足电力安全相关规范的前提下,按表(6-3) 《建筑物与电力线的距离》进行控制:

表(6-3) 建筑物与电力线的距离

| 电压等级(KV) | 500 | 330 | 220 | 110 | 35以下 |

|---|---|---|---|---|---|

| 建筑后退( m) | 30 | 20 | 15 | 8 | 5 |

在中心城区内的建筑物,执行表(6-3)规定确有困难的,其后退距离由城市规划管理部门会同电力、环保部门核定。

城市高压架空线沿建筑布置的,应满足环保、电力部门的要求,并按国家相关规范要求留出必要的安全距离。

第三十八条 地上建筑物后退相邻建设用地边界的距离,按表(6-4)《建筑外墙退界距离》和表(6-5)《建筑山墙退界距离》要求控制。

1.本地块或周边用地为居住、教育用地的,应同时按照《杭州市建筑工程日照分析技术管理规则》的要求模拟日照分析,以确保周边地块能按照规划要求进行开发建设。 2.界外是现状或已通过方案设计的永久性建筑物的,地块内建筑物与界外建筑及地界的距离,应按第四章建筑间距有关规定确定。 3.相邻地块两个或两个以上建设项目谋求上部建筑联体建造的,可不按表(6-4)和表(6-5)控制离界距离,但各地块应满足各自的技术经济指标和其它相关规范要求。 4.相邻地块之间为共同征用的双方公用通道的,边界按征地分界线计算;界外是城市道路、绿化等公共用地的,离道路和绿化等公共用地中心线边界的距离也应符合表(6-4)和表(6-5)的规定。

5.在中心城区,如退让距离难以满足上述要求的,应征得相邻业主同意,并符合消防规范,且应报规划行政主管部门批准。

表(6-4)建筑外墙退界距离

| 居住建筑 | 非居住建筑 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 建筑高度 | H<100M | H≥100M | H<100M | H≥100 M | ||

| 退界距离 | 一般距离(M) | 最小距离(M) | 一般距离(M) | 最小距离(M) | ||

| 低层 | 6 | 北侧居住用地,退北界≥0.6H;南侧居住用地,退南界≥0.5H。其他情况按最小值控制。 | 4 | |||

| 多层 | ≥ 0.6H | 9 | 6 | |||

| 高层 | 北侧居住用地,退北界≥1/2L | 15 | 1/2L | 北侧居住用地,退北界≥1/2L | 15 | 1/2L |

| 南侧为规划高层建筑 | 15 | 20 | 其他情况 | 9 | 15 | |

| 其他情况 | 13 | 20 |

表(6-5) 建筑山墙退界距离

| 居住建筑 | 非居住建筑 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 建筑高度 | H<100M | H≥100M | H<100M | H≥100 M | |||

| 退界距离 | 一般距离(M) | 最小距离(M) | 一般距离(M) | 最小距离(M) | |||

| 低层 | 4 | 北侧居住用地,退北界≥0.4H。 其他情况按最小值控制。 | 4 | ||||

| 多层 | 北侧居住用地,退北界≥0.4H。 其他情况按最小值控制。 | 6 | |||||

| 高层 | 北侧居住用地,退北界≥1/2L | 15 | 1/2L | 北侧居住用地,退北界≥1/2L | 15 | 1/2L | |

| 其他情况 | 9 | 15 | 其他情况 | 6 | 13 |

注:1.L按第二十条的要求控制。

2.建筑朝向偏角小于等于45度时,按照南北向控制,大于45度时,按照东西向控制。

第三十九条 新建建筑的地下室,后退城市公共绿地的距离不宜小于1m;与现状住宅的外墙距离不宜小于10m,与住宅的山墙距离不宜小于6m;后退城市道路、相邻建设用地和已建用地边界的距离,不宜少于地下室深度(自室外地坪至地下室底板的距离)的0.7倍,且不少于3m。

按上述要求退让确有困难的,除应采取技术安全措施和有效的施工方法外,需经论证后,可适当缩小后退距离。

界外建(构)筑物、地下工程有特殊要求的,应根据建筑结构设计及场地地质情况,加大新建地下室后退地界的距离。 相邻地块两个或两个以上建设项目协商谋求地下室联体建造的,可不按上述要求控制连接处离界距离,但应满足其它相关规范的要求。

第四十条 除市政管理用房、公厕等社会公益项目外,建、构筑物后退城市公共绿地边界的距离按表(6—6)《建、构筑物后退城市公共绿地边界的距离》进行控制:

表(6—6) 建、构筑物后退城市公共绿地边界的距离

| 建筑类别 | 后退城市公共绿地边界的最小距离 (m) | |

|---|---|---|

| 绿地在建筑的东、西和南侧 | 绿地在建筑的正北侧 | |

| 围墙 | 0.5 | 0.5 |

| 低层 | 2 | 3 |

| 多层 | 3 | 5 |

| 高层 | 3 | 建筑两端离绿地距离的平均值不宜小于建筑长度的 0.12 倍,且大于 6米 |

第七章 场地设计标高

第四十一条 在建筑总平设计中,场地设计标高与建筑±0.00标高应结合现状地形及周边城市道路、相邻地块场地的标高、城市竖向规划确定。

第四十二条 场地设计标高的确定(内部主要道路及铺装广场标高)要求:

1.场地现状地形标高低于相邻地块或规划道路中心标高的,或现状地形标高高于相邻地块和道路中心标高在0.6米以内的,场地设计标高不宜超过相邻地块、道路中心标高0.6米。

2.现状地形标高超过相邻地块或规划道路中心标高0.6米以上的,设计时不宜抬高现状标高。

3.场地周边与相邻地块、城市道路临界处的设计标高,不宜超过相邻地块、城市道路中心设计标高0.3米;场地周边有多个道路中心标高或道路有一定坡度的,可结合具体情况确定。

4.场地结合园林设计进行景观堆坡的,可以根据需要适当进行地形改变。

5.特殊地形,另行报规划行政主管部门确定。(备注:参照《CJJ 83-2016 城乡建设用地竖向规划规范》)

第四十三条 建筑物与建筑物之间、建筑物与场地之间、建筑物与道路广场之间应有合理的衔接。必须设置非机动车道、无障碍设施的,尺度、坡度等应满足国家规范要求。

第四十四条 建筑±0.00标高的规定:

1.建筑室内地坪±0.00标高必须为地上首层建筑的室内地坪位置。

2.建筑±0.00标高与室外的标高差,无地下、半地下室的应控制在0.6米以内;有地下、半地下室的宜控制在1.5米以内。

第八章 其 它

第四十五条 西湖风景名胜区和西溪湿地风景保护区内的建筑物,其形式、体量、高度、色调等设计,应与周围环境相协调,不得损害周边的自然景观。屋顶宜采用坡顶形式。

第四十六条 建设项目应执行国家有关无障碍设计和建筑节能的有关规范。

第四十七条 严格控制住宅建筑主朝向朝东、西向布置。

附录一 术 语

以下术语均特适用本规定。

1.低层建筑:指建筑高度小于等于10m的建筑,住宅为一至三层。

2.多层建筑:指建筑高度大于10m,小于等于24m的建筑。(在本规定中,七层以上高度小于24m的住宅,按多层建筑控制。)

3.高层建筑:指建筑高度大于等于24米的建筑。

4.建筑高度:指建筑物室外地面至建筑物檐口或女儿墙顶的高度。当建筑高度用于特定的计算分析时,见附录二。

5.建筑间距:指建筑外墙面之间的最小垂直距离,或建筑最近点之间距离。关于建筑间距的计算见附录二。

6.容积率:建筑的地上建筑面积总和与建设用地面积的比值。

7.Q为高层建筑高度综合影响系数,是用来反映高层建筑由于高度不同而对周边建筑的交通、视觉、环境等方面产生的综合影响程度。Q值取值见下表:

| 高度(m) | 24-50(含) | 50-75(含) | 75-100(含) | 100-200(含) | >200 |

|---|---|---|---|---|---|

| Q | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |

注:(1)通过裙房连接的高层建筑之间的Q值所对应的建筑高度,为高层建筑檐口与裙房屋面标高差。

(2)当用来反映两幢高层建筑间距时,取较高建筑对应的Q值。

8.住宅主朝向:指住宅大部分居室的朝向,一般主卧室与阳台所处的方位为住宅主朝向。

9.遮挡建筑:指建筑的背面日照阴影区影响了相邻建筑的日照,该建筑称遮挡建筑。

10.一建筑面向另一建筑:非平行布置的两建筑,如果一建筑的一个外墙面的垂直线与另一建筑相交,则认为一建筑面向另一建筑。

附录二 建筑高度与建筑间距计算方法

🔔 计算间距的高度问题

NOTE

- 高层从室外算到屋面女儿墙顶。(栏杆可以忽略)

- 多层从室外算到屋面栏杆顶。(栏杆的高度要计算)

- 屋顶女儿墙有几段不同高度时,按超过女儿墙周长1/2部分的女儿墙计入建筑高度。(不论是否为装饰构架)

- 坡屋面从室外算到坡屋面高度的一半。

- 当有屋顶构架时,屋顶构架透空需不小于50%,否则要计入建筑高度。

- 当住宅高度超10米时,最小间距按照13米。

一、建筑高度计算

1.当计算西湖景区、西溪湿地景观控制区和航空、微波通道等控制区内的建筑高度,应按建筑物室外地面到构筑物最高点的高度计算,一般在规划设计条件中称建筑限高。

2.以上区域以外地区的建筑高度:

(1)平屋顶应按建筑物室外地面至女儿墙顶的高度计算。突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房其面积总和占屋顶平面面积不超过1/4时,以及突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、空调冷却塔等均不计入建筑高度。当因建筑造型需要突出屋面部分根据情况确定。

(2)坡屋顶建筑高度以室外地面至屋檐和屋脊的平均值的高度计算。

(3)弧形屋面,按建筑物高度自室外地面至弧形波峰顶的高度。

二、住宅日照间距计算

1、建筑高度的取值:

(1)平屋顶建筑,一般取南侧建筑物北侧外墙女儿墙顶标高与北侧住宅楼底层室内标高的差值。

(2)坡顶建筑,当屋面坡度小于40°时,取建筑屋檐的高度;当屋面坡度大于等于40°时,取建筑屋脊的高度。

(3)低、多层突出屋面的楼梯间、空透的屋顶构架不计入高度。

(4)高层建筑屋面以上水箱、电梯机房和其它设备机房等必须的用房面积之和不超过屋面面积的1/4,可不计入高度取值;高层建筑突出屋面的排烟井、装饰构件、构架不计入高度。

2、计算建筑间距时建筑外墙的起算线:

(1)一般取建筑外墙之间的距离。当南侧建筑有不同高度点时,应取高度的取值点对应的投影线计算。

(2)住宅非连续阳台、凹阳台按建筑外墙计算间距;连续阳台(连续长度超过12m或阳台累计长度超过外墙长度的70%时,称为连续阳台)按阳台外边线计算。

(3)低、多层建筑间距计算时,楼梯间等突出部分的宽度小于3 m、凸出墙面小于等于1.2m时,以建筑外墙面计算间距;凸出大于1.2m时,按凸出部分二分之一计算间距;当楼梯间等突出部分宽度大于3m,以凸出部分外边线计算间距。

3.高层建筑面宽取值:

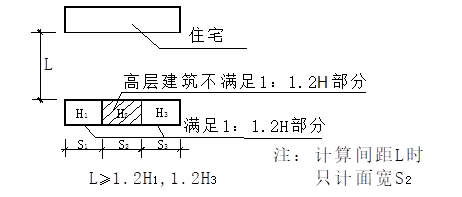

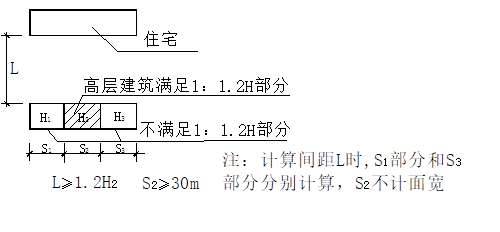

(1)遮挡建筑部分体量与正北侧范围内住宅的间距达到1.2H时,满足1:1.2H部分位于两侧的,该部分面宽可不计入;满足1:1.2H部分位于中间的,其连续长度达到30米(含)以上时,该部分面宽不计入,两侧不满足1:1.2H部分分别计算与北侧住宅的间距。

(2)高层建筑与高度小于24米的多层建筑组合时,多层部分不计入面宽。

📗 杭州市城市规划管理技术规定(试行)2008

第一节 低、多层建筑之间的间距

第十三条 住宅两侧的非住宅建筑与住宅垂直布置的,其间距不小于9m,遮挡建筑为低层时最小值可放宽至6 m。若对住宅主朝向产生较大视线干扰时,间距不应小于与住宅垂直布置的建筑高度的0.7倍。

第十五条 住宅山墙之间间距,应符合下列规定:

1.相对建筑山墙仅一侧开窗或设阳台时,外边线距离不宜小于6m。

3.2.相对建筑均开窗或设阳台时,外边线距离不应小于8m。

三、面积计算

NOTE

- 信息中心会有一些面积计算提示,但最终面积计算以测绘为准,信息中心只核占地面积和建筑密度。

- 注意门斗、阳台、底层架空、出挑部分的下部空间等的计算方法。

📗 DB33/T 1152-2018 建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程

5.2.8 门斗、门廊和雨篷的建筑面积计算应符合下列规定:

2 建筑物出入口的两侧有柱或墙体凸出外墙而形成的有顶盖、不封闭的类似门斗的空间,其进深大于0.60m的,按门斗计算面积。

3 有柱的门廊、雨蓬,按其柱的外围与房屋外墙水平投影面积计算,高度2.20m及以上的应计全部面积;高度不足2.20m的应计算1/2面积。

📗 浙建房发【2024】29号 关于调整《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》部分技术规定的通知

(一)阳台

1、 封闭式阳台,按其外围护结构所围空间的水平投影面积计算建筑面积。

2、 不封闭阳台,顶盖投影连续的,按阳合的外围护结构所围空间水平投影面积的1/2计算;顶盖与其围护设施上下不一致的,按其重叠部分水平投影面积的 1/2 计算。

3、 设有支撑柱不封闭的阳台,按其围护水平投影面积的 1/2计算。

4、 上有阳台、具有围护结构或围护设施的底层平台,视作阳合。

5、 单套住宅不封闭阳台建筑面积占套内建筑面积(不含阳台、飘窗)比值超过7%时,超过部分按“封闭式阳台”核算容 积率面积。

二、结构层高或斜面结构板顶高度小于2.20m的建筑空间,不计算建筑面积。

三、建筑出挑部分的下部空间,不计算建筑面积。

NOTE

- 主入口通道,如果走不通,走不通的部分要算面积。

📗 杭规划资源发【2024】49号 杭州市规划和自然资源局印发关于《优化建设项目容积率及相关指标计算规则》的通知

二、计算规则

2.位于居住用地沿街不超过2处的主要出入口、每处面积不大于 200 平方米、至少两面开敞且仅作为小区车辆、人行通行的小区门厅,不纳入容积率计算。

NOTE

- 玻璃内侧内衬实体墙可算到实体墙墙面,有采光部分均算到玻璃外侧。

其它总图布局

配电房不能贴婴幼儿用房。

配电房不能贴住宅多层,高层可以贴架空层。